Eine Initiative der

Ein notwendiges Grundrecht für das 21. Jahrhundert

Was ist Digitale Integrität?

| Digitale Integrität |

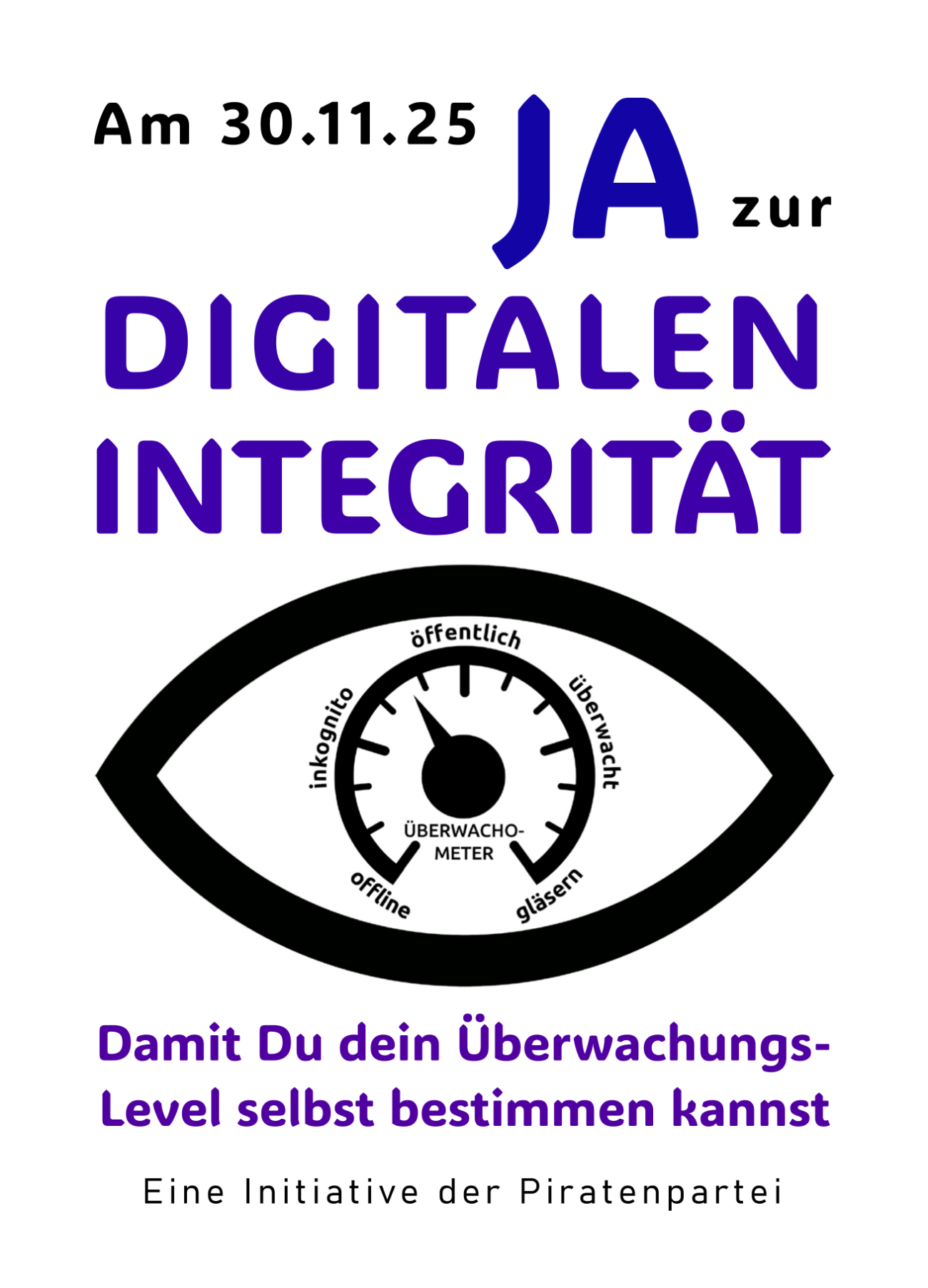

Damit du dein Überwachungs-Level selbst bestimmen kannst.

Was fordert die Initiative «Für ein Grundrecht auf digitale Integrität»?

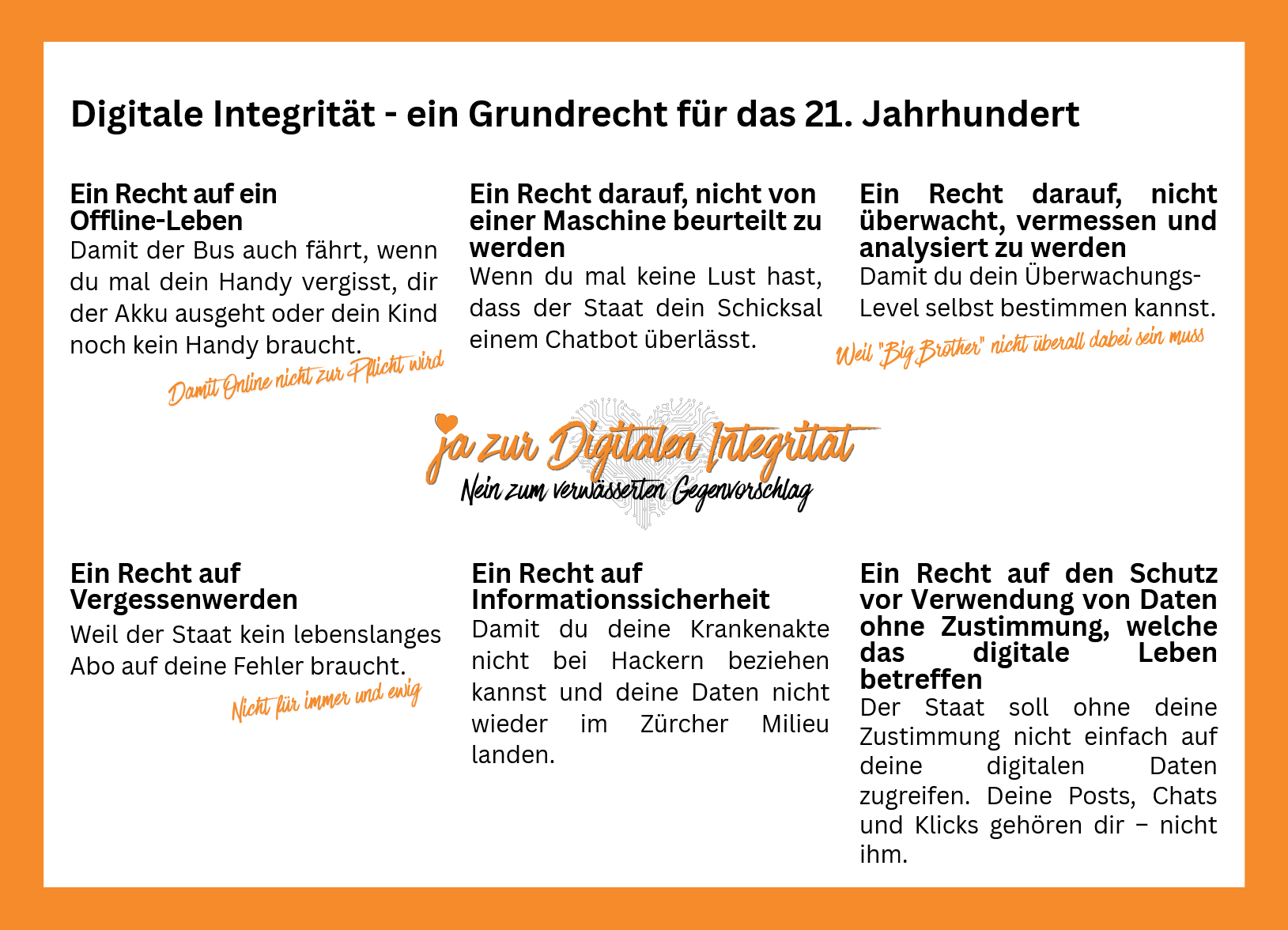

Die Initiative fordert ein Grundrecht auf Wahrung der digitalen Integrität und folgende davon abgeleitete Rechte:

Ein Recht auf ein Offline-Leben

Ein Recht darauf, nicht von einer Maschine beurteilt zu werden

Ein Recht darauf, nicht überwacht, vermessen und analysiert zu werden

Ein Recht auf Vergessenwerden

Ein Recht auf Informationssicherheit

Ein Recht auf Schutz vor Verwendung von Daten ohne Zustimmung, welche das digitale Leben betreffen

← Fahr über die geforderten Rechte oder klick sie an, um mehr zu erfahren.

![]()

Niemand darf gezwungen werden, digitale Dienste zu nutzen, um staatliche Leistungen zu erhalten. Sei es der Billetautomat für den ÖV oder der Schalter bei der Gemeinde: Der Kanton muss analoge Zugänge sicherstellen.

«Damit der Bus auch fährt, wenn du mal dein Handy vergisst, dir der Akku ausgeht oder du einfach eine Pause brauchst.»

Digitale Integrität in den Medien

Der Gegenvorschlag und Status Quo im Vergleich

Umsetzung der geforderten Rechte | |||

Geforderte Rechte |

Initiative |

Gegenvorschlag |

Heute |

Recht auf ein Offline-Leben |

✓

|

|

✖

|

Recht darauf, nicht von einer Maschine beurteilt zu werden |

✓

|

✖

|

✖

|

Recht darauf, nicht überwacht, vermessen und analysiert zu werden

|

✓

|

|

✖

|

Recht auf Vergessenwerden

|

✓

|

✓

|

✓

|

Recht auf Informationssicherheit

|

✓

|

✓

|

✓

|

Recht auf Schutz vor Verwendung von Daten ohne Zustimmung, welche das digitale Leben betreffen

|

✓

|

|

|

Die Übersicht zeigt klar: Nur die Initiative gewährleistet umfassenden Schutz der digitalen Integrität.

Wichtige Rechte wie das Recht auf ein Offline-Leben, auf Schutz vor algorithmischer Bewertung und auf Freiheit von staatlicher Überwachung werden nur durch die Initiative garantiert.

Der Gegenvorschlag deckt einzelne Aspekte ab – insbesondere Informationssicherheit und das Recht auf Vergessenwerden, welches bereits in der aktuellen Gesetzgebung relativ gut umgesetzt ist – lässt aber entscheidende Schutzrechte aus, etwa die freie Wahl gegenüber automatisierten Entscheidungen oder den Schutz vor digitaler Überwachung und Profiling.

Der Status quo bietet heute keinen ausreichenden Schutz vor staatlicher Datennutzung, algorithmischer Beurteilung und digitalem Zwang.

Die digitale Freiheit und Selbstbestimmung der Bevölkerung gegenüber dem Kanton wird nur durch die Initiative gesichert. Sie schafft Wahlfreiheit, schützt vor Überwachung und garantiert, dass niemand zur digitalen Teilnahme gezwungen werden kann.

Wie unterscheiden sich Initiative und Gegenvorschlag?

«Der Gegenvorschlag verwässert oder ignoriert praktisch alle von der Initiative geforderten Rechte»

| Digitale Integrität |

Damit du nicht an dein Handy gekettet wirst.

Argumente

Kritik

Ist die Initiative zu absolut formuliert?

Rechte wie das «Recht auf Vergessenwerden» oder «Recht auf Offline-Leben» seien in dieser Form nicht realisierbar.

Grundrechte sind aus Prinzip bedingungslos formuliert. Sie sollen den Menschen vor dem Staat schützen und nicht nur warme Gefühle wecken. In der Verfassung steht selbstverständlich:

- «Jeder Mensch hat das Recht auf Leben» und nicht «Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.»

- «Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.» und nicht «Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist fast immer gewährleistet.»

- «Zensur ist verboten.» und nicht «Zensur ist in der Regel verboten.»

Aber genau so sieht der Gegenvorschlag aus:

- «Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen»,

- «in der Regel […] und nicht ausschliesslich»,

- «nicht permanent»

Das ist kein Recht, das ist ein leeres Versprechen.

Grundrechte können dennoch eingeschränkt werden nach Art. 36 der Bundesverfassung. Aber anders als mit dem Gegenvorschlag muss eine solide Begründung und eine Abwägung mit anderen Grundrechten und Interessen geschehen. Ausserdem gibt es einen unantastbaren Kerngehalt von Grundrechten. Es genügt nicht, einfach ins Gesetz zu schreiben, dass das Grundrecht nicht gilt (wie es beim Gegenvorschlag – siehe oben – der Fall wäre).

Ist das Recht auf ein Offline-Leben unrealistisch?

Dies würde bedeuten, dass Universitäten oder Ämter alles auch analog anbieten müssten, was nicht umsetzbar sei.

Was hier als «nicht umsetzbar» beschrieben wird, war merkwürdigerweise Jahrhunderte lang möglich. Man sollte auch nicht vergessen: Mit der Pflicht des Staates, einen analogen Weg anzubieten, geht nicht die Pflicht der Bürger einher, analog zu sein. Die meisten Menschen werden weiterhin digital unterwegs sein. Wenn man das eigene Handy vergisst oder vergessen will, soll es aber nicht unmöglich sein, den ÖV zu benutzen oder mit einem Amt zu sprechen.

Der Aufwand wird sich in Grenzen halten.

Ist das Recht auf Vergessenwerden zu absolut?

Ein absolutes Recht auf Vergessenwerden verhindere historische Aufarbeitung (z. B. fürsorgerische Zwangsmassnahmen).

Wie beschrieben, kann auch ein «absolut» formuliertes Grundrecht eingeschränkt werden mit genügend gewichtigen Interessen. Die Digitale Integrität gibt lediglich den Interessen der Menschen etwas mehr Gewicht als den Interessen des Staates.

Genügen die vorhandenen Grundrechte nicht?

Die bestehende Verfassung garantiere den Schutz auch im digitalen Raum, neue explizite Bestimmungen seien überflüssig.

Es stimmt, dass es eine gewisse Schnittmenge gibt, z.B. mit dem Schutz der Privatsphäre in der Verfassung.

Wie aber der Gegenvorschlag zeigt, sieht auch der Kantonsrat Handlungsbedarf, die Grundrechte im digitalen Raum zu ergänzen. Die Tabelle oben zeigt ausserdem, dass die Initiative Rechte schafft, die so eben nicht existieren.

Die Digitale Integrität soll dazu beitragen, das Gewicht beim Abwägen der verschiedenen Interessen hin zum Wohl der Menschen zu verschieben.

Wäre es nicht wichtiger, stattdessen die vorhandenen Grundrechte konsequenter Umzusetzen?

Der Schutz digitaler Rechte hänge von Gesetzgebung und Verwaltungspraxis ab, nicht von neuen Verfassungsartikeln.

Würden die bestehenden Grundrechte z.B. ein Offline-Leben gewährleisten, hätten wir das bereits jetzt garantiert. Das ist nicht der Fall. Man hätte vielleicht mehr aus den vorhandenen Grundrechten lesen können, aber die Praxis zeigt, dass dies nicht geschehen ist.

Das Grundrecht auf Digitale Integrität schafft neue Rechte, die bisher offensichtlich nicht aus den Grundrechten abgeleitet wurden. Selbst wenn einzelne Aspekte nur ergänzend wirken sollten, würde es bei einer Abwägung zwischen staatlichen Interessen und Grundrechten das Gewicht weiter zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger verschieben.

Erweckt die Initiative eine falsche Erwartungshaltung?

Die Initiative verspreche Rechte, die der Kanton gar nicht garantieren könne (z. B. Schutz vor privaten Tech-Firmen) und überschreite den Handlungsspielraum des Kantons.

Grundrechte sind gerade unsere Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Sie binden Behörden und öffentliche Einrichtungen und geben der Gesetzgebung die nötige Orientierung. Deshalb ist es entscheidend, dass wir diese auch auf kantonaler Ebene verankern. Der Kanton ist für viele digitale Prozesse verantwortlich: in Schulen, Gesundheitsdiensten, der Sozialhilfe und im öffentlichen Verkehr. Genau hier brauchen wir klare Regeln, die uns als Menschen in den Mittelpunkt stellen und unsere digitale Freiheit sichern.

Es ist richtig, dass der Kanton nur sehr limitierte Möglichkeiten hat, in die Beziehungen zwischen privaten Personen einzugreifen. Dass Grundrechte in der Bundesverfassung eine grössere Wirkung haben ist zweifelsfrei. Aber Genf hat gerade erst gezeigt, dass es durchaus Möglichkeiten geben könnte. So sollen Restaurants und Hotels in Genf zukünftig Bargeld annehmen müssen.

Verhindert die Initiative vernünftige Abwägungen?

Absolute Rechte verhinderten flexible Interessenabwägung zwischen Datenschutz, Effizienz und Transparenz.

Absolute Rechte sind, wie oben beschrieben, nicht so absolut wie sie klingen. Die Bundesverfassung sieht mit Art. 36 die Einschränkung explizit vor. Wird ein Grundrecht nicht absolut formuliert, bietet es aber im Gegenteil praktisch keinen Schutz. Wenn ein Gesetz grundlos Ausnahmen vorsehen kann, schützt das Recht niemanden.

Führt die Initiative zu einem «Regulierungsübermass»?

Ist es Bürokratie und Überregulierung, die menschliche digitale Integrität zu schützen? Ist es besser dem Staat freie Hand zu lassen, unsere Daten einer KI zu verabreichen und analysieren zu lassen, damit diese statt einem Menschen mit uns redet? Nein.

Ist die Initiative zu wenig konkret und nur Symbolpolitik?

Die Initiative bringe rechtlich wenig Konkretes, erzeuge aber symbolische Erwartungen und Unsicherheiten.

Die Initiative nutzt die in der kantonalen Verfassung vorgesehene Form der allgemeinen Anregung. Mit der allgemeinen Anregung wird die Forderung in nicht-abschliessender Form unterbreitet. Die konkrete Umsetzung fällt nach Annahme dem Kanton zu. Sollte die Umsetzung symbolisch bleiben, hätte der Kanton versagt.

Wird die Umsetzung zu einem rechtlichen Flickenteppich in der Schweiz führen?

Unterschiedliche kantonale Regelungen zur digitalen Integrität führten zu Verwirrung und Rechtsunsicherheit.

Der föderale Ansatz ist im Gegenteil eine traditionelle Stärke der Schweiz. Im Kleinen kann Erfahrung gesammelt werden, was funktioniert. Mit dieser Erfahrung kann man dann auf nationaler Ebene handeln. In der Zwischenzeit den Menschen mehr Digitale Integrität im eigenen Kanton zu bieten, schadet niemandem, auch nicht, wenn der Schutz nach Kanton leicht unterschiedlich ausfallen sollte.

Da die Grundrechte auf kantonaler Ebene in erster Linie unsere Schutzrechte gegen den Kanton sind, liegt auch in dieser Hinsicht kein Problem vor. Die Rechte werden in erster Linie die Personen betreffen, die im jeweiligen Kanton leben. Hier wird es kaum Erfahrung mit unterschiedlichen Rechten geben: Wie oft interagiert der durchschnittliche Bürger mit anderen kantonalen Ämtern?

Wird die Pflicht zu analogen Angeboten zu höheren Kosten und Effizienzverlusten führen?

Die Pflicht zu analogen Angeboten und Einschränkungen der Automatisierung führe zu Mehrkosten, mehr Personalbedarf und geringerer Effizienz.

Es ist korrekt, dass ein gewisser Personalbedarf entsteht, wenn Bürgerinnen und Bürger nicht mit einer Maschine, sondern mit einem Menschen sprechen wollen. Der Staat gibt allerdings auch Geld für wesentlich dümmere Sachen aus. Wir können uns die Lebensqualität leisten, einen Menschen dafür zu bezahlen, mit uns verbindlich zu sprechen.

Für die Demokratie könnte ein stetig wachsender Anteil von KI (bzw. generell algorithmischer) Entscheidfindung ausserdem schwere negative Konsequenzen haben. Es gibt genug Grund zur Sorge, dass zukünftige Effizienzgewinne mit hohen Kosten für unsere Demokratie verbunden sein könnten.

Im Vergleich zu heute scheint der befürchtete Effizienzverlust ausserdem überschaubar – viele staatliche Angebote sind noch analog zugänglich.

Verlangsamt die Initiative die Digitalisierung?

Es bestehe Gefahr, dass sie Digitalisierung hemme, statt sie grundrechtlich begleite.

Diese Gefahr besteht nicht. Die Digitale Integrität will sicherstellen, dass die Digitalisierung zum Nutzen der Menschen geschieht. Sie fordert beispielsweise das Recht, nicht überwacht, vermessen und analysiert zu werden.

Wird Digitalisierung als invasive Handlung verstanden, um uns zu überwachen, wird sie gehemmt. Das ist korrekt. Aber wenn die Digitalisierung dafür verwendet werden soll, unser Leben zu verbessern, steht die Digitale Integrität nicht im Weg.

Auch mit dem Recht auf ein Offline-Leben wird der Kanton nicht davon abgehalten, die digitalen Angebote auszubauen und zu verbessern. Er wird lediglich auch dazu verpflichtet, einen Offline-Zugang anzubieten.

Gegenvorschlag

Setzt der Gegenvorschlag das Anliegen realistischer um?

Teile des Kantonsrats behaupten der Gegenvorschlag präzisiere die Rechte, ohne übertriebene Versprechen.

Der Gegenvorschlag macht genau das Gegenteil: Er zieht das Anliegen ins Absurde und überlässt die Umsetzung rein den Interessen des Kantons. Mit Formulierungen wie «in der Regel» oder «das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen» wird der erhoffte grundrechtliche Schutz ausgehebelt. Was vernünftig klingt, bedeutet in Wirklichkeit, dass der Kanton selbst entscheidet, wo er das «Grundrecht» anwenden will und wo nicht – so funktionieren Grundrechte nicht.

Der Gegenvorschlag ist tatsächlich trotzdem besser als nichts, aber nur wenig.

Ist der Gegenvorschlag nicht besser auf die kantonale Zuständigkeit ausgelegt?

Der Kanton soll unsere Grundrechte im digitalen Raum wahren, aber mit gesetzlich definierten Ausnahmen.

Gesetzliche Ausnahmen sind auch mit der Initiative möglich. Der Unterschied ist, dass die gesetzlich definierten Ausnahmen nicht willkürlich sein dürfen: Sie müssen dem schützenden Rahmen von Art. 36 der Bundesverfassung entsprechen und können nicht nach Gutdünken des Kantons mit jeder Kleinigkeit begründet werden.

Du möchtest uns unterstützen?

Als kleine Partei sind wir sowohl personell wie finanziell auf die Mithilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Falls du uns mit deiner Zeit unterstützen möchtest, kontaktiere uns bitte per E-Mail.

Materialien